更新日:2020/09/28

レシーブというと相手のスパイクをとる動作のことをいい、アンダーじゃなければダメと指定はされていません。

最近ではスパイクレシーブのことを「ディグ」と呼び、サーブレシーブのことを「レセプション」と呼んだりもしますね。

今回はどちらの時にもよく使うアンダーパスのやり方を見ていきましょう。

手の組み方はアンダーパスの時に説明しているので割愛しますが、気になる方はこちらからもう一度確認してみるとよいでしょう。

ここではレシーブで大切なポイントを簡単に紹介していきますね。

なぜそうする必要があるなどの説明は難しくなってきますので中級編・上級編で説明していきます。

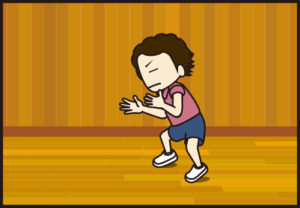

レシーブって絶対自分のところに飛んくるとは限りませんよね?

「ちょっと横とか前にずれていたりして届かなかった〜」なんてことよくありますよね。

その時にとっさの一歩が出るかどうかが重要になってきますので重心を前に前傾姿勢をとってボールを待ちましょう。

最初はやりにくいと思うかもしれませんが、前に倒れ込むのをつまさきでぐっとこらえるぐらいでもいいかなと思いますので是非やってみてください。

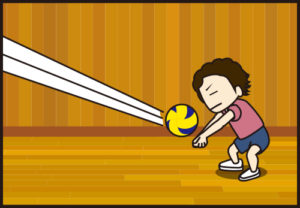

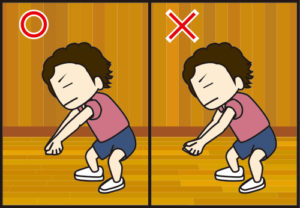

最初は思うように狙ったところに飛ばないと思いますが手首や肘を曲げて無理矢理当てに行ったり、小手先で調整して飛ばそうとするのは間違いです。

しっかり腕を絞って2本の腕をまっすぐにした状態でいわゆる面をつくった状態でレシーブすることを心がけましょう。

しっかり腕を伸ばし面を作れたらその面を飛ばしたい方向に向けるように練習しましょう。

最初は飛んでくるボールに手を当てるだけで精一杯になってしまうかもしれませんが慣れてきたら、手に当たった時に面(腕の平らな部分)はどこを向いているかにも注意してみましょう。

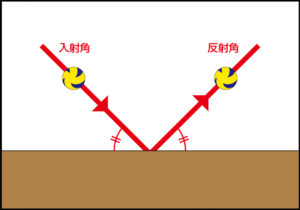

中学生か小学生の理科の授業で入射角と反射角を習ったと思います。

反射するもの(地面)と飛んできたボールの角度(入射角)と跳ね返った後のボールの角度(反射角)は同じというものです。

レシーブもほとんどこの理論でボールをコントロールすることができるはずですのでボールが当たっただけで満足せず、どこに向かって飛んで行ったか面を向けられていたか最後まで気を抜かないようにレシーブ練習しましょう。

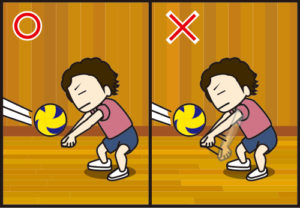

先ほどから面と説明してきましたが、実際に腕は地面と違いかなり凹凸がありますよね。

良いレシーブするためにはこの凹凸のないところでレシーブする必要があり、その場所とは手首よりやや上の位置です。詳しく説明すると手首とひじのちょうど真ん中の部分から手首までの部分ですね。

それよりも手の方にいってしまうと遠くに飛ばしすぎたり突き指などの危険も出てきますし、ひじから上に慣ればなるほど腕と胸の空間が広くなってしまうため当たっても全然飛ばなかったりボールが胸やアゴに当たってしまう危険も出てきます。

そうならないためにまず凹凸をなくすために腕をしっかり絞り「手首よりやや上の位置」のところででボールをレシーブすることが正確にボールが跳ね返せるようになる秘訣となってきます。

この位置に当てるための技術や経験も練習で補っていきながら、レシーブしたボールをどこに飛ばしたいのか、飛ばしたい方向に向けてしっかりと面をつくることも意識して練習していきましょう。

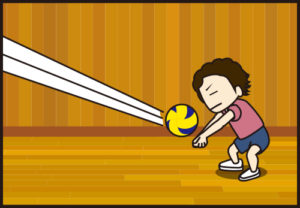

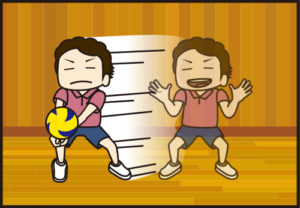

初心者の人は最初、腕にボールを当てるレシーブという慣れない動きに、どうしても腕を振り回して腕だけでボールを取ろうとしてしまいがちですが、そうしてしまうとボールの飛んでくる正面の力と腕を動かしたことによる横への力が加わってしまい、手に当たったボールがまっすぐ返らずに横に反れていってしまいます。(俗に言うはじく)

ですので体全体でボールを受け止めるためにも体の正面でレシーブができるように足を動かしていきましょう。

とはいえ「全日本のプレーを見ていてもスパイクやサーブをレシーブするときに腕を動かしているじゃないか」と思う人もいるかもしれませんが、そういう屁理屈の話ではありません。

正面に入ろうとしたけど間に合わなかったので腕を動かさざるをえなかったということですのでまず最初は基本をしっかり練習していきましょうね。

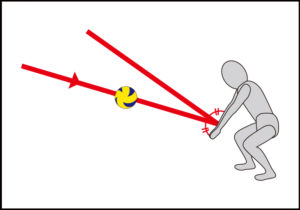

それでは、足を動かしボールの正面に入れるようになったのならば、次はどういうふうに腕を出せばいいかですね。

入射角と反射角と同じように腕は動かさずにそっと添えてそこにボールを当てるというのが理想ですね。

腕を振ってボールに当てるのではなく飛んでくるボールに合わせて腕を差し出すようにすることで次の人にやさしいふわりとしたボールをあげることができます。

さらにいえば、組んだ手を横や縦に振り回すのではなくて、手を挙げた構えの状態からその位置に組みながら差し出しましょう。こうすることによってボールに余計な力が加わらないようになりまっすぐ跳ね返るのです。

上の注意点であげたように手を組んだ状態から横に振ってしまったりすると振った勢いもボールに伝わってしまって余計な力がボールにかかってしまいます。

もちろん腕を振ったとしても、ボールが当たる瞬間にピタっと止めれたら問題ないんですけど、そんな器用なことを毎回できる人はいないのでレシーブは基本的に腕を振るなと言われるようになっているんだと思います。

[…] これは初級編のレシーブで説明しているのですが重心が後ろにあると動こうと足を上げた途端に後ろに倒れてしまう力が働いてしまい思うように体を運べなくなってしまいます。 […]